2月19日・20日の第8回全国史料ネット研究交流集会は、急遽オンライン開催となりましたが、盛況のうちに終了しました。ご参加いただいたみなさま、どうもありがとうございました。岡山史料ネットでは2021年度の活動内容を紹介するポスター発表を行いました(ポスター会場はこちらです)。次号ニュースレターに参加記を掲載する予定です。

さて、集会でも告知がありましたが、このたび国立歴史民俗博物館が監修した『地域歴史文化継承ガイドブック 付・全国資料ネット総覧』という本が、文学通信という出版社から刊行されました(本体1600円)。

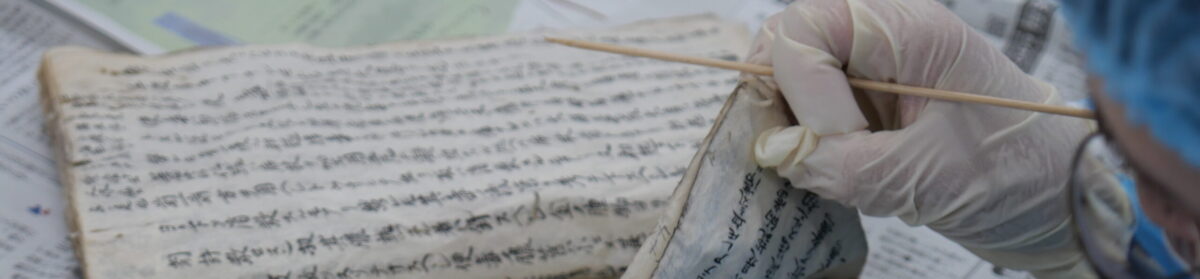

「何をどう守り伝えていけばいいのか、最新の研究と実践からその方法を紹介する入門書」とあるように、地域の歴史を考えるさまざまな資料について、保存・活用も含めて紹介した部分と、岡山史料ネットを含む全国各地の資料ネットの設立経緯や活動状況などを紹介した2つの部分からなります。

多くの方にご覧いただければということで、版元より全文が無償でダウンロードできます。お近くの方にもご紹介いただければ、さいわいです。

https://bungaku-report.com/pres-network.html

【目次】

ご挨拶●平川 南

はじめに─地域で資料を保存・継承するには─●天野真志

本書の使い方

第Ⅰ部 歴史文化資料の基礎知識

①地域社会と歴史文化資料

地域社会と歴史文化●平川 南

地域と資料保存●天野真志

② 具体例と特徴

文書(記録資料)●加藤明恵

民具●川邊咲子

美術資料●安田容子

公文書●松岡弘之

震災資料●吉川圭太

③ 保存・活用方法

歴史資料保全のためのデジタルデータ●後藤 真

紙製地域資料を遺す技術–手当てとその考え方–●山口悟史

地域に埋没する木製文化遺産●岡田 靖

資料保存の担い手と技術をつなぐ–被災資料救済ワークショップの展開–●天野真志

第Ⅱ部 全国資料ネット総覧

「資料ネット」活動の広がり●天野真志

全国史料ネット研究交流集会●川内淳史

特定非営利活動法人 宮城歴史資料保全ネットワーク(宮城資料ネット)

山形文化遺産防災ネットワーク(山形ネット)

ふくしま歴史資料保存ネットワーク(ふくしま史料ネット)

茨城文化財・歴史資料救済・保全ネットワーク(茨城史料ネット)

とちぎ歴史資料ネットワーク(とちぎ史料ネット)

那須資料ネット

群馬歴史資料継承ネットワーク(ぐんま史料ネット)

千葉歴史・自然資料救済ネットワーク(千葉資料救済ネット)

神奈川地域資料保全ネットワーク(神奈川資料ネット)

NPO法人歴史資料継承機構じゃんぴん

新潟歴史資料救済ネットワーク(新潟史料ネット)

地域史料保全有志の会(保全の会)

信州資料ネット

東海歴史資料保全ネットワーク(東海資料ネット)

三重県歴史的・文化的資産保存活用連携ネットワーク(みえ歴史ネット)

歴史資料ネットワーク(史料ネット〈神戸史料ネット〉)

歴史資料保全ネット・わかやま

山陰歴史資料ネットワーク(山陰史料ネット)

岡山史料ネット

広島歴史資料ネットワーク(広島史料ネット)

歴史資料保全ネットワーク・徳島(徳島史料ネット)

愛媛資料ネット

高知地域資料保存ネットワーク(高知資料ネット)

熊本被災史料レスキューネットワーク(熊本史料ネット)

宮崎歴史資料ネットワーク(宮崎資料ネット)

鹿児島歴史資料防災ネットワーク(鹿児島資料ネット)

おわりに ●永村 眞