岡山県立記録資料館からのお知らせです。

今年度もアーカイブズウィークとして、さまざまな催しが開催されます。書庫見学ツアーや記録資料館開館20年を記念したこれまでの展覧会ポスター展示のほか、戦後80年とのことで、関連する講演会、映像上映などもあるようです。どうぞご参加下さい。

記念講演会

日時:5月31日(土)13:30~15:30

講師:木村崇史さん(岡山空襲展示室学芸員)「岡山空襲の実態と被害」

参加申し込み方法:電話またはファックスで要申し込み

タグ: 博物館

ニュースレター第13号を発行しました

3月31日付で、ニュースレター13号を発行しました。どうぞご覧下さい。今回は、5月12日まで開催中の高梁市での展覧会を準備された、そして豪雨当時事務局として土師家文書のレスキューにあたられた上村さんに寄稿いただいたほか、県ネットの研修・神戸での集会の参加記を掲載しています。

バックナンバーはこちらからご覧いただくことができます。

【目次】

・「活動報告」(2024年9月~2025年2月)

・上村和史(高梁市教育委員会)「高梁市歴史美術館特別展『高梁市発足20周年記念 備中神楽と西林国橋』の開催にあたって」

・中村暁子(和気町歴史民俗資料館)「岡山県文化財等救済ネットワーク参加記」

・横田明日香(岡山大学大学院)「第10回全国史料ネット研究交流集会in神戸参加記」

「真言宗アシタ会様からご寄付をいただきました」

岡山県立博物館特別展「緒方洪庵―その生涯と郷土岡山―」のお知らせ

岡山県立博物館からのお知らせです。以下のように緒方洪庵をとりあげた特別展が開催されます。会期中の関連行事もあります。どうぞお運び下さい。詳しくは以下のURLをご覧ください。

https://www.pref.okayama.jp/site/kenhaku/936008.html

岡山県立博物館令和6年度特別展「緒方洪庵―その生涯と郷土岡山―」

【会期】10月18日(金)~11月24日(日) 午前9時30分~午後5時

【休館日】10月21日(月)、28日(月)、11月5日(火)、11日(月)、18日(月)

【場所】岡山県立博物館2階展示室

【入館料】大人450円、65歳以上220円、高校生以下無料

※11月1日(金)は無料開館(おかやま教育の日)

【関連行事】

①記念講演会1

日 時:10月27日(日)午後1時30分~3時

講 師:村田路人氏(神戸女子大学教授・大阪大学名誉教授)

会 場:岡山県立博物館講堂

定 員:120人

※事前申込必要、先着順、聴講無料、入館料は別途必要

②記念講演会2

日 時:11月17日(日)午前1時30分~3時

講 師:海堂尊氏(作家・医師)

会 場:岡山県立博物館講堂

定 員:120人

※事前申込必要、先着順、聴講無料、入館料は別途必要

①・②の申込方法

メールまたはFAXで「特別展イベント担当係」まで、必要事項

(イベント名・氏名・よみがな・住所・電話番号)をご記入の上、

お申し込みください。

E-mail: kenhaku[at]pref.okayama.lg.jp

FAX: 086-272-1150

③学芸員による展示解説

日 時:10月19日(土)、11月2日(土)、11月23日(土・祝)

午後2時~3時

会 場:岡山県立博物館2階展示室

その他:事前申込不要

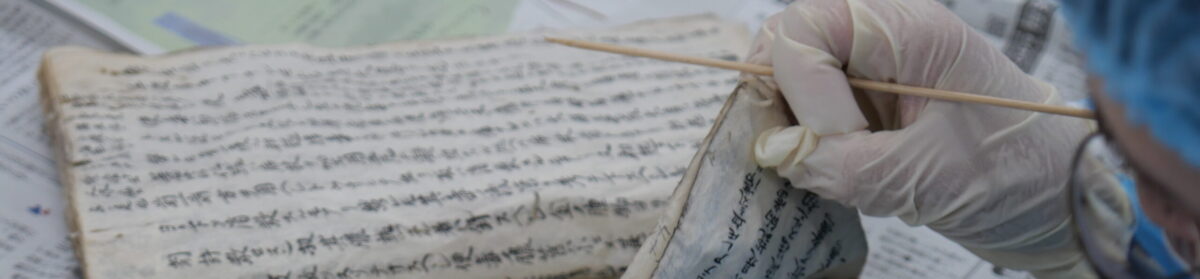

F家文書のふすま下張りはがし作業の進捗報告について

2024年9月からボランティアのみなさんと取り組んでいる、F家文書のふすま下張りはがし作業ですが、どういった作業が行われているかのイメージをもっていただればということで、途中経過を随時報告していこうと思います。ぼちぼち進めますので、気長にご覧いただけたら…。

準備作業

剥がしとった文書を表装などをする予定はなく、文字が確認できれば良いと考えていますが、スケッチや写真などで記録はとっていこうと考えています。以下の文献を参考に手順を考えました。

・今津勝紀ほか編「岡山史料ネット2」→2006年12月3日に岡山史料ネットでふすま下張りはがしに関するセミナーを行った際の記録です。スケッチ作成のためのひな形(エクセル)も掲載されています。(岡山大学今津勝紀さんウェブサイト掲載PDF)

・松下正和「襖下張り文書の保全と活用」(『地域史研究』(尼崎市立地域研究史料館)114号、2014年)J-STAGE

・濵室かの子・吉原大志「播磨国福本藩関係ふすま下張り文書について」(『兵庫県立歴史博物館紀要 塵界』33号、2022年3月)PDF

・西向宏介・下向井祐子「広島県立文書館におけるボランティア活動について」(『広島県立文書館紀要』17、2024年3月)PDF→館でとりくんでおられるボランティア作業について体系的にまとめられており、下張りはがしの作業のようすも勉強できます。

1回目 2024年7月17日

初めて実施。5名の方が参加して下さいました。2層目まで剥離しました。下張り文書はまだ全面に張られているわけではなく、上側の一部分を少しずつ剥がしています。スケッチを描くのが難しい…。

2回目2024年9月18日

まだ全体に張られた層にはいたっていません。今回は3~5層目までを剥離しました。3名の方が参加されました。5層目からはほぼ完全なかたちの借用証文が!

3回目:2024年10月15日

今回は6層目から13層目まで剥離しました。糊がさほど強くなく、特に霧吹きで湿らさずともペリペリとはがすことができたところもありました。もっと手早くスケッチがとれれば良いのですが、まだまだ熟練が必要そうです。14層目に新田の絵図とおぼしきものがでてきたので、次回以降剥がし取るのが楽しみです。4名の方が参加されました。

4回目:2024年11月5日

今回は14層目から20層目の途中まで剥がし取りました。前回ご紹介した絵図は15層目とみなして剥がし取りました。倉敷のもののようです。なぜ岡山の民家の下張りから現れたのか…。ふすまの原型がなくなり、だいぶ終わりがみえてきた、というところでしょうか。4名の方が参加されました。

5回目:2024年12月11日

今回は21層目から22層目までを剥がし取りました。糊がきつい部分が多かったのですが、明治初期の入会に関するものと思われる文書が比較的きれいな状態で確認できました。1名の方が参加されました。本日で今年の作業は終了です!ありがとうございました。

6回目:2025年1月29日

前回に引き続き、23層目・24層目と剥がしたところで、全面に1枚の新聞紙が貼られた層にたどり着きました。これを上から剥がすことが難しそうだったので、ここでうらがえして作業を進めることにしました。裏返したところを「裏0層」として表面の薄く貼られた白紙を取り、そこで現れた和本の貼り継がれた層を「裏1層」として剥離を進めました(※正しい進め方ではないと思います)。4名の方が参加されました。2・3月はお休みして4月に再開したいと思います。

7回目:2025年5月28日

前回から時間があいてしまいました。「裏1層」につづき、「裏2層」、「裏3層」を行っています。今回は、「尋常小学第四学年書牘文例」という明治期の手紙の文例を示した教科書が貼られていましたが、全面に糊どめされていて、慎重に作業を進めています。裏3層の6点を剥がしとることができれば、あとは新聞紙だけとなりそうなのですが…次こそ剥がしとりがおわれば、というところです。2名の方が参加されました。ありがとうございました。

※国立教育政策研究所教育図書館に教科書の画像が掲載されていました(OPAC)

全国史料ネット研究交流集会in首都圏のお知らせ(2/17-18)

今年度の全国史料ネット研究交流集会は、来年の2月17・18日に一橋大学を会場として、ハイブリッド形式で開催されることになりました。多くの方のご参加をお待ちしております。岡山史料ネットでもポスター展示を予定しています。

詳しい内容と参加のお申し込みは、人間文化研究機構の以下のサイトをご確認ください。

https://pres-network.jp/news/post-010/

2月17日

第1セッション:首都圏地域の特質と災害対策(13:45~15:30)

報告1:白井哲哉(茨城文化財・歴史資料救済・保全ネットワーク/筑波大学)

報告2:黄川田翔(文化財防災センター/東京国立博物館)

報告3:天野真志(国立歴史民俗博物館)

司会:工藤航平(国立歴史民俗博物館)

第2セッション:資料ネット活動をとりまく諸活動(16:00~17:30)

報告1:柏原洋太(千葉県文書館)

報告2:望月一樹(神奈川県立歴史博物館/神奈川県博物館協会)

報告3:西口正隆(甲州史料調査会/土浦市立博物館)

司会:小関悠一郎(千葉歴史・自然資料救済ネットワーク/千葉大学)

2月18日

第3セッション:資料保存・継承の現場(10:00~11:50)

報告1:福田博晃(とちぎ歴史資料保全ネットワーク/日光市歴史民俗資料館)

報告2:作間亮哉(那須資料ネット/那須歴史探訪館)

報告3:佐藤有(群馬歴史資料継承ネットワーク/群馬県立歴史博物館)

報告4:小野寺華子(千葉歴史・自然資料救済ネットワーク/千葉大学大学院)

司会:添田仁(茨城文化財・歴史資料救済・保全ネットワーク/茨城大学)

ポスターセッション(12:00~13:30)

総合討論:首都圏地域における資料保存・継承の可能性(13:30~14:50)

登壇者:工藤航平、小関悠一郎、添田仁、白井哲哉

司会:三上喜孝(国立歴史民俗博物館)

県立記録資料館セミナー「これってゴミ?いいえ「お宝」です!」のお知らせ(1/13)

岡山県立記録資料館が開催する「きろくる岡山ゼミナール」で、以下のような講演会が行われます。倉敷市立自然史博物館所蔵の植物標本からみつかった歴史的に貴重な新聞を紹介し、その意義を考えるものとのことです。

参加は無料ですが、定員があり、事前に申し込みが必要です。詳しくはチラシをご覧ください。

「これってゴミ?いいえ「お宝」です!」

日時:2024年1月13日(土)13:30~15:00

講師:岡本泰典さん(倉敷市立自然史博物館友の会)

定員:26名(先着順)

申し込み方法:電話またはファックスで、県立記録資料館まで。

なお、県立記録資料館では、12月27日(水)まで治水に関する企画展「水をおさめる―地域総がかりで」を行っています。こちらもお運びください。

岡山県立博物館「ジュニア学芸員講座」「オンライン質問企画」のお知らせ

岡山県立博物館からのお知らせです。以下のように、夏の催し物についての募集が行われています。詳しくは、県立博物館からのご案内をご覧ください。

(1)ジュニア学芸員講座

博物館では、展覧会や文化財の保存・調査研究など、さまざまな活動を行っています。その中心となって仕事を進めていくのが「学芸員」です。この講座では、ジュニア学芸員として博物館の仕事を体験し、本物の文化財を通して岡山の歴史と文化が学べます。

対象:岡山県内の中・高校生 20名

開催日:8月8日から8月10日

募集締切:7月14日

お知らせURL:https://www.pref.okayama.jp/site/kenhaku/860607.html

(2)オンライン質問企画「岡山の歴史について知ろう」

県内の児童・生徒の疑問に当館学芸員がオンラインで答える企画「岡山の歴史について知ろう」を実施します。身近な地域の歴史や文化財についての学習を深める機会なので、ぜひご参加ください。

実施期間:7月29日~8月31日

質問の受付期間:7月3日~8月4日

対象:岡山県内在住の小学校3年生~中学校・高等学校・特別支援学校の児童生徒(先着20名)

お知らせURL:https://www.pref.okayama.jp/site/kenhaku/862151.html

現地見学会とシンポジウム「よみがえる蒜山原の近代戦争遺跡群」のお知らせ(3/19)

真庭観光局からのお知らせです。

以下の要領で、蒜山に残る戦争遺跡群をめぐる現地見学会とシンポジウムが開催されます。いずれも定員があり、事前の申し込みが必要です。詳しくは、真庭観光局からのお知らせをご覧ください。

《スケジュール》

●現地見学会/蒜山に残る戦争遺跡群を蒜山ガイドクラブのご案内で巡ります。

9:00 真庭市役所集合、バス出発

(9:15 勝山文化センター経由)

(9:50 蒜山郷土博物館経由)※蒜山地域の方は、ここから乗車いただけます。

10:00~12:00 現地見学(昼食付)

●シンポジウム/ひるぜんジャージーランド 交流ホール

13:00 開会

13:10~16:00 基調講演、個別報告、パネルディスカッション

16:00 閉会

公開講座「文化財の保存と 未来への活用」のお知らせ(3/11・対面)

岡山大学文明動態学研究所が岡山シティミュージアムで開催する特別展『津島から世界へ、世界から津島へ』(2/10-3/19)の一環として、標記の講座が開催されます。岡山史料ネット代表の今津が「地域歴史資料保全の取り組み」としてお話しします。参加には2月10日までの申し込みが必要です。詳しくは文明動態学研究所からのお知らせをご覧下さい。

【場所】岡山シティミュージアム 4階 講義室 定員60名

【日時】3月11日(土)14:00~16:00

【テーマ】文化財の保存と 未来への活用

今津勝紀「地域歴史資料保全の取り組み」/岩﨑志保「ICT技術による展示・公開の試み」

【受付期間】2023年1月13日(金)~2023年2月10日(金)以下のフォームよりお申し込み下さい。

https://gakumu.moushikomi.ccsv.okayama-u.ac.jp/2022-43-3/

【問い合わせ先】岡山大学文明動態学研究所 文化遺産マネジメント

arc@cc.okayama-u.ac.jp

「自治体史編さんの現在―参加と活用の新しい取り組み―」のお知らせ(1/21・神戸大学・対面)

神戸大学大学院人文学研究科地域連携センターからのお知らせです。以下の要領で、第21回「歴史文化をめぐる地域連携協議会」が開催されます。詳しくは、センターのウェブサイトをご覧下さい。

「自治体史編さんの現在―参加と活用の新しい取り組み―」

日時:2023年1月21日(土)13:00~17:00

会場:神戸大学瀧川記念学術交流会館

主催:神戸大学大学院人文学研究科・同地域連携センター

開催方法:対面

参加:無料(1/18までに https://forms.gle/EzFcdAXbppdrBmbV8 に事前申込み)、定員80名

登壇者:

河野未央(尼崎市立歴史博物館あまがさきアーカイブズ)

中村光夫(元尼崎市立地域研究史料館職員)

廣井愛邦(三木市総務部市史編さん室)

成田雅俊(丹波篠山市教育委員会)

高橋伸拓(茨木市立文化財資料館)

奥村弘(神戸大学大学院人文学研究科)

趣旨:

地域の歴史を知るための手がかりのひとつである自治体史は、近年、大きな曲がり角を迎えています。編さん過程で住民参加型の資料調査や本文の執筆が行われたり、本文や資料をデジタル化し、ウェブ上で公開するなど、多様な展開がなされています。

今回の協議会では、各地の自治体史の編さんと活用に関する事例を取り上げ、自治体史の抱える課題や今後の展望について、皆さまと議論を重ねていきたいと思います。多数のご参加をお待ちしております。

【1/8更新】主催者より修正したチラシをいただきましたので、副題を更新しました。日時・会場・登壇者に変更はありません。