以下のように、今年度の総会・活動報告会「西日本豪雨と図書館」を開催します。どなたでもご参加いただけます。今年度もオンラインでの開催となりましたが、多くの方のご来場をお待ちしております。

■日時:2021年8月1日(日) 14:30~16:30

(会員のみなさまを対象とした総会を同日13:30から開催します)

■開催方法:zoomをもちいたオンライン開催

■参加費:無料

■参加方法:こちらのフォームから7月30日(金)までにお申し込みください。7月30日以後に、zoomの招待状をおおくりします。

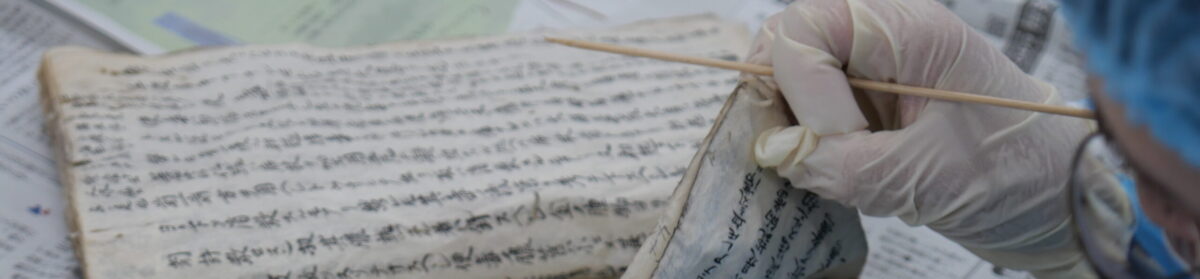

■図書館でも地域のさまざまな記録が収集・公開されており、実際に行政文書・古文書など所有しているところも多くあります。真備図書館では、西日本豪雨で12万冊を超える蔵書を失いましたが、「真備図書館を応援する会」をはじめとする多くの方々の支援をうけながら、2021年1月に再開にこぎつけました。前館長の藤井広美さんに、再開に向けた活動についてふりかえっていただきます。

■タイムテーブル

14:30~15:20 藤井広美さん(倉敷市立真備図書館前館長)「真備図書館の被災と再建」(50分程度+休憩)

15:30~16:00 コメント(15分程度×2)

隈元恒さん(岡山県立図書館)、村上岳さん(瀬戸内市民図書館)

16:00~16:30 質疑応答

■チラシPDF(転送歓迎です)