岡山大学文明動態学研究所からのお知らせです。7月21日開催されたオンラインセミナーにおける今津勝紀さん「日本史研究と地域史研究のはざま」の講演内容を記録した動画がこのたび公開されました。どうぞご覧下さい。

https://ridc.okayama-u.ac.jp/20210727-488/

タグ: 大学

オンラインセミナー「日本史研究と地域史研究のはざま」のお知らせ(7/21)

岡山大学文明動態学研究所からのお知らせです。研究所が月1回ランチタイムに開催しているオンラインセミナーで、岡山ネット代表でもある今津さんがお話しします。どなたでも参加いただけますが、7月20日までの申し込みが必要です。

第3回 RIDC マンスリー研究セミナー

日本史研究と地域史研究のはざま―生存の「関係・空間」の歴史学―

【日時】7月21日(水)12:00-13:00

【開催方法】オンライン(ご参加いただくにはZoomのご利用が必要となります)

【発表者】今津 勝紀(岡山大学 文明動態学研究所・教授)

【概要】現在、日本の人文学は大変深刻な事態にあり、歴史学もその大波に翻弄されている。おそらくこれまでの伝統的な学問を維持することが許されるのは、ほんの一握りにすぎないのであり、その他の多くは変化を余儀なくされることになるだろう。

必然的に歴史学そのものの再定義が求められることになるのだが、日本における近代歴史学の成立に遡り、現代歴史学の現状と課題を確認し、新たな歴史学を構想してみたい。

私たちが歴史をふり返るのには、どのような意味があるのだろうか。

私たちの暮らしと歴史と文化はどのような関係にあるのだろう。「私たち」を鍵に問題を組み直してみたいと思う。

【対象者】どなたでもご参加いただけます

【参加費】無料

【主催】岡山大学 文明動態学研究所

【申込方法】7月20日12:00までに下記よりお申込みください。折り返し、参加用URLをお送りします。

https://forms.gle/WbsZodnbpYnZXQtx9

【お問い合わせ先】 E-mail: ridc@okayama-u.ac.jp TEL: 086-251-7442

【URL】https://ridc.okayama-u.ac.jp/20210702-410/

熊本被災史料レスキューネットワーク講演会「球磨川水害による被災文化財ー現状と課題ー」(7/31・オンライン)のお知らせ

熊本ネットからのお知らせです。標記の講演会がオンラインで開催されます。詳しくは、下記URLをご覧ください。

■日時:7月31日(土)13時00分~16時30分

■開催方法:オンライン(Zoomミーティング)

■参加費:無料

■要事前申込み

【参加お申込みについて】

下記のリンクでアクセスした入力フォームからお申し込みください。

お申し込みフォーム https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfqnbF67MF0BYROch3AqjlifY9vZiY8HwjjWadvig5uM4yjw/viewform

■申込期限:7月26日(月)

【お問い合わせ先】

■熊本被災史料レスキューネットワーク事務局(熊本大学永青文庫研究センター内)

電話 096(342)2304 (平日のみ)

kumamoto.shiryonet[at]gmail.com

■URL http://eisei.kumamoto-u.ac.jp/event/2021/07/-731.php

オンライン研究会「『統合型』博物館と住民参画-阪神間の事例」のお知らせ(7/4)

神戸大学松下正和さんからのお知らせです。以下のようなオンライン研究会が開催されます。どなたでも参加いただけますが、7月2日までにお申し込みが必要です。

■「地域歴史資料継承領域」第3回研究会 「統合型」博物館と住民参画-阪神間の事例

■日時:2021年7月4日(日)13時~17時

■zoomによるオンライン開催

■申込方法:https://forms.gle/zxzxuLpXFwZP2r2P7

(7月2日(金)までに参加者情報(1.お名前、2.ご所属、3.E-mailアドレス、4.電話番号)を上記URLから登録。7月3日頃招待URLを通知)

■趣旨

近年阪神間で複数館種を統合した「統合型」博物館の設置の動きが相次ぎ、今後住民参画がどのように進むのか関心が集まっている。地域住民との連携を深め博物館活動をどう活性化するのか。

その方策について、伊丹市と尼崎市の事例報告もふまえながら、学芸員や博物館設置主体者の役割、博物館教育を行う大学の役割などをテーマに、立場を超えて議論してみたい 。

■プログラム

13:00 主催者 挨拶 奥村弘 (神戸大学)

13:05 趣旨説明 松下正和 (神戸大学)

13:15 基調講演 「市民のために」の挫折と成熟 岩城卓二(京都大学人文科学研究所教授)

14:15 事例報告1 地域と共に学び、歴史遺産を活かす 中畔明日香(伊丹市教育委員会生涯学習部主幹(文化財担当))

14:35 事例報告2 市民と共にあゆむ博物館「である」ために―アーカイブズができることとは? 河野未央(尼崎市教育委員会社会教育部歴史博物館史料担当係長)

14:55 休憩

15:05 コメント 地域で生きる博物館に向けて 大国正美(神戸深江生活文化史料館館長・伊丹市資料修史等専門委員長)

15:25 総合討論 コーディネーター:松下正和(神戸大学)・吉原大志(兵庫県立歴史博物館)

16:50 閉会の挨拶: 藪田 貫(兵庫県立歴史博物館館長・兵庫県博物館協会会長)

17:00 終了

■主催

・特別推進研究「地域歴史資料学を機軸とした災害列島における地域存続のため

の地域歴史文化の創成」(代表 奥村弘)A 班「地域歴史資料継承領域」

■後援

・兵庫県博物館協会

■問い合わせ先

神戸大学 地域連携推進室 特命准教授

松下正和

〒657-8501 神戸市灘区六甲台町1-1

電話078-803-6504,5575

メールm_matsushita[at]port.kobe-u.ac.jp

第11回「災害文化と地域社会形成史」研究会のお知らせ(7/25・オンライン)

岡山大学文明動態学研究所からのお知らせです。以下の要領でオンライン研究会が開催荒れます。事前の申し込みが必要です。詳しくは、以下のURLをご覧下さい。

【日時】 2021 年7月25日(日)13:30-17:00

【場所】 ZOOM を利用したオンライン開催

【報 告】

- 相川陽一(長野大学)

「北総地域の近現代史における開発と社会紛争の展開:運動史研究と資料保存の交点を探る(仮)」 - 吉川圭太(神戸大学)「伊方原発設置反対運動の資料保存とその課題(仮)」

【申込方法】下記の参加申し込みフォームにアクセスしていただくか、

岡山大学文明動態学研究所・林佳代子(kahayashi[at]okayama-u.ac.jp Tel.086-251-7442)まで7月22日までにお申し込みください。

https://forms.gle/oT3GVava9tgbEMxF7

【URL】https://ridc.okayama-u.ac.jp/20210604-330/

第10回おかやま文化フォーラム「歴史の実像を求めて 地域と歴史資料」のお知らせ(6/13→延期となりました)

【重要なお知らせ】(5月14日付)以下の催しは、来年に延期となるとのお知らせがありました。開催時期が分かりましたら、こちらでもご案内できればと考えております。

岡山県郷土文化財団からのお知らせです。

以下のように、第10回おかやま文化フォーラムが開催されます。このフォーラムでは、古代から近世まで、最近の研究成果や方法を踏まえて見えてきた歴史の実像を広く紹介してきました。今回はその完結編とのことです。どなたでもお申し込みいただけますが、定員(80名)があり、6月8日までの事前の申し込みが必要となります。

日時:2021年6月13日(日) 13:00~16:00

会場:岡山県立美術館2Fホール

主催:岡山県郷土文化財団、共催:岡山県、後援:山陽新聞社

入場無料:入場整理券が必要

お申し込み・お問い合わせ先:

岡山県郷土文化財団 岡山市北区表町1-7-15-702

電話:086-233-2505

ファックス:086-232-4329

email:o-bunka[at]utopia.ocn.ne.jp

【プログラム】

13:00 開会

趣旨説明 倉地克直(岡山大学名誉教授)

13:10- 講演1 大門正克(早稲田大学特任教授)「聞く歴史と文字史料の往還―東日本大震災後の歴史実践を中心として」

14:20- 講演2 今津勝紀(岡山大学教授)「吉備の古代社会を考える―正倉院文書とシミュレーション」

15:30- 今津勝紀「史料ネットについて」

15:40- 完結編まとめ 倉地克直

第26回史料保存利用問題シンポジウム「東日本大震災10年と史料保存―その取組と未来への継承―」のお知らせ(6/26・オンライン)

以下のような催しがオンラインで開催されます。6/24(木)までのお申し込みが必要です。詳しくは、日本歴史学協会からのご案内をご覧ください。

日時:2021 年 6月 26日(土) 13:30~17:30

オンライン開催〈参加費無料/先着順受付〉

参加登録用ウェブサイト https://forms.gle/EieasBhbUBme6YFL6

主催:日本歴史学協会・日本学術会議史学委員会

日本学術会議史学委員会歴史資料の保存・管理と公開に関する分科会

後援:全国歴史資料保存利用機関連絡協議会・日本アーカイブズ学会

プログラム

開会挨拶:若尾政希(日本学術会議会員/一橋大学教授)

【報告】

佐藤大介(東北大学災害科学国際研究所准教授)「被災史料・被災地と向き合い続けて考えたこと―宮城での活動の経験から―」

大和田侑希(福島県富岡町住民課係長)「歴史資料保存・活用に関する行政職員が担うべき役割と可能性」

阿部浩一(福島大学教授)「ふくしまの資料保全活動の 10 年を未来につなげる」

【特別報告】

伊藤一晴(国立公文書館上席公文書専門官)「令和 2 年度アーキビスト認証の実施結果と令和 3 年度の取組について」

【コメント】

芳賀 満(日本学術会議会員/東北大学教授)、佐々木和子(神戸大学大学院人文学研究科学術研究員)

【パネルディスカッション】

パネリスト:佐藤大介/大和田侑希/阿部浩一

司会:大友一雄(日本学術会議連携会員/国文学研究資料館教授)、熊本史雄(駒澤大学教授)

閉会挨拶:中野達哉(日本歴史学協会委員長/駒澤大学教授)

研究会「被災⽂化財を通した地域⽂化の継承モデル―博物館の視点から−」(5/1・オンライン)のお知らせ

神戸大学・国立民族学博物館を拠点に行われている共同研究の一環として、5月1日に以下のような研究会が開催されます。どなたでもご参加いただけますが、4月30日までに申し込みフォーム(https://forms.gle/VF28wqsCoT88QPqo9)よりお申し込みが必要とのことです。

「被災⽂化財を通した地域⽂化の継承モデル―博物館の視点から−」

【日時】:2021 年5 ⽉1 ⽇(⼟)13:00〜17:30

zoom オンライン開催

【問い合わせ先】:神戸大学地域連携推進室 松下正和(電話078-803-6504,5575)令和3年度 「⽇本列島における地域⽂化の再発⾒とその表象システムの構築」第1回研究会・「地域歴史資料継承領域」第2回研究会

【開催趣旨(部分)】

「⽂化財レスキューされた資料をどのように地域に戻すのか。戻した資料を地域でどのように継承していくのか。」という新たな課題が近年指摘されるようになりました。こうした課題について本研究会では、博物館の視点から考察を進めます。

【プログラム】

13:00 主催者あいさつ:松下正和(神⼾⼤学)

13:05 ⽇髙真吾(国⽴⺠族学博物館)

「特別展「復興を⽀える地域の⽂化―3.11から10年」の概要と展⽰の狙い」

13:20 ⽇髙真吾(国⽴⺠族学博物館)「能登半島地震で被災した明泉寺台燈籠の修復を通した地域⽂化の継承」

14:10 寺村裕史(国⽴⺠族学博物館)「津波の記憶をつなぐ⽂化遺産−寺社・⽯碑DBの概要」

14:30 和髙智美(合同会社⽂化創造巧芸)・⽇髙真吾(国⽴⺠族学博物館)「津波の記憶をつなぐ⽂化遺産−寺社・⽯碑DBの登録⽅法について」

14:40 関⾕久之(⼗⽇町市古⽂書整理ボランティア)「中越地震で救出された古⽂書から発⾒した⼗⽇町の着物⽂化」

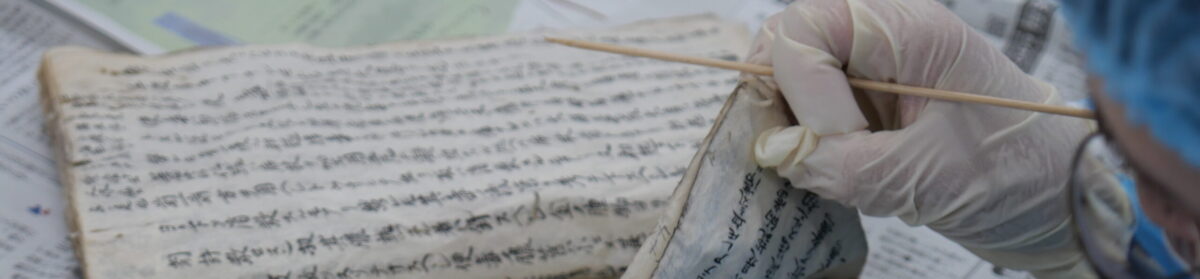

15:00 末森薫(国⽴⺠族学博物館)「保存科学の技術を利⽤した被災古⽂書解読の⽀援」

15:30 橋本沙知(国⽴⺠族学博物館)「中越地震で被災した染め⾒本の保存活動の⽀援」

15:50 河村友佳⼦(国⽴⺠族学博物館)「救出された写真資料に⾒る⼗⽇町の織物⽂化」

16:20 総合討論コーディネーター:川村清志(国⽴歴史⺠俗博物館)

17:30 終了

第10回「災害文化と地域社会形成史」研究会のお知らせ(5/15・オンライン)

岡山大学文明動態学研究所からのお知らせです。

以下のような研究会が開催されます。参加には事前のお申し込みが必要です。

詳しくは、以下のURLをご覧ください。

【日時】 2021年5月15日(土)13:30~17:00

【場所】 ZOOMを利用したオンライン開催

【報 告】

1.若狭 徹(明治大学)「古墳時代の地域経営と集団構造―群馬県金井東裏遺跡1号男性を媒介として―」

2.大隅清陽(山梨大学)「文献からみた古代の富士山噴火とその影響」

【申込方法】参加申し込みフォーム(https://forms.gle/oT3GVava9tgbEMxF7)にアクセスしていただくか、岡山大学文明動態学研究所・林佳代子(kahayashi@okayama-u.ac.jp Tel.086-251-7442)までお申し込みください。

【URL】https://ridc.okayama-u.ac.jp/20210319-141/

第9回「災害文化と地域社会形成史」研究会のお知らせ(1/23・オンライン)

岡山大学文明動態学研究センターからのお知らせです。以下の要領で、第9回「災害文化と地域社会形成史」研究会が開催されます。Zoomを利用したオンライン開催です。参加は無料ですが、1月15日(金)までにメールで同センターの林佳代子< kahayashi[at]okayama-u.ac.jp>までおお申し込み下さい。研究会直前にミーティングIDとパスワードを折り返しお知らせいたします。

日時:2021年1月23日(土)13:30~16:30 Zoomを利用したオンライン開催

報告 ―中近世の災害と地域社会―

1.矢田俊文氏(新潟大学人文・社会科学系フェロー)

「中洲・流路変化から考える中世・近世の地域歴史像」

2.片桐昭彦氏(新潟大学人文学部准教授)

「年代記研究と中世・近世の災害」

3.西山昭仁氏(東京大学史料編纂所特任研究員)

「近世京都における震災対応」

主催:岡山大学社会文化科学研究科文明動態学研究センター

特別推進研究(R1~R5)「地域歴史資料学を機軸とした災害列島における地域存続のための地域歴史文化の創成」

(代表 神戸大学教授 奥村 弘)「C 班 災害文化を内包した地域社会形成史領域」