岡山市では、4月に開館する岡山市公文書館の専門職員を募集しているとのことです。学芸員資格のみを求めているとのこと。詳しくは、下記をご覧下さい。

https://www.city.okayama.jp/shisei/0000078142.html

カテゴリー: お知らせ

ニュースレター14号を発行しました

9月末にニュースレター第14号を発行しました。今回は7月に開催した活動報告会の模様を掲載しております。どうぞご覧ください。

・活動報告(2025年3月~8月)

・本多俊彦(いしかわ歴史資料保全ネットワーク)「能登半島地震といしかわ史料ネット」

・内勇樹「参加記」

また、バックナンバーはこちらからご覧いただけます。

岡山市公文書管理条例(案)への意見募集について(締切10/24)

岡山市が市公文書管理条例の制定に向けて、市民からの意見募集を行っています。確認いただいたところ、岡山市民以外の関心の方の意見も受け付けるとのことです。どうぞご覧ください。

岡山市では、市の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、市民共有の知的資源であることにかんがみ、これまでの行政の蓄積された知恵を今後の行政に活かしていくとともに、市の活動の記録を正確に保存し、しっかりと市民に公開していくため、「(仮称)岡山市公文書管理条例」の制定に向けた準備を進めています。

このたび同条例(案)の骨子を取りまとめましたので、市民の皆様から広くご意見(パブリックコメント)を募集します。皆様のご意見をお聞かせください。

お礼:高梁市特別展「備中神楽と西林国橋」無事終了

先にお知らせした高梁市歴史美術館特別展「備中神楽と西林国橋」が無事終了し、6月2日に高梁市の方が、展示のため借用された資料を返却にこられました。会期中約850名が観覧くださったとのことです。岡山史料ネットでも、みなさまと進めてきた資料修復の様子や、そこから明らかになってきたことをご紹介いただく、たいへん貴重な機会となりました。どうもありがとうございました。

展示準備の様子など、ニュースレター13号に寄稿いただいておりますので、どうぞご覧ください。

県ネット研修会でワークショップを行いました!

F家文書のふすま下張りはがし作業の進捗報告について

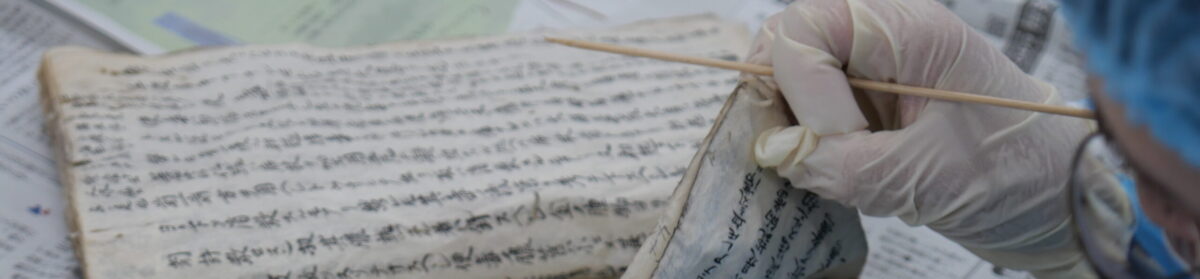

2024年9月からボランティアのみなさんと取り組んでいる、F家文書のふすま下張りはがし作業ですが、どういった作業が行われているかのイメージをもっていただればということで、途中経過を随時報告していこうと思います。ぼちぼち進めますので、気長にご覧いただけたら…。

準備作業

剥がしとった文書を表装などをする予定はなく、文字が確認できれば良いと考えていますが、スケッチや写真などで記録はとっていこうと考えています。以下の文献を参考に手順を考えました。

・今津勝紀ほか編「岡山史料ネット2」→2006年12月3日に岡山史料ネットでふすま下張りはがしに関するセミナーを行った際の記録です。スケッチ作成のためのひな形(エクセル)も掲載されています。(岡山大学今津勝紀さんウェブサイト掲載PDF)

・松下正和「襖下張り文書の保全と活用」(『地域史研究』(尼崎市立地域研究史料館)114号、2014年)J-STAGE

・濵室かの子・吉原大志「播磨国福本藩関係ふすま下張り文書について」(『兵庫県立歴史博物館紀要 塵界』33号、2022年3月)PDF

・西向宏介・下向井祐子「広島県立文書館におけるボランティア活動について」(『広島県立文書館紀要』17、2024年3月)PDF→館でとりくんでおられるボランティア作業について体系的にまとめられており、下張りはがしの作業のようすも勉強できます。

1回目 2024年7月17日

初めて実施。5名の方が参加して下さいました。2層目まで剥離しました。下張り文書はまだ全面に張られているわけではなく、上側の一部分を少しずつ剥がしています。スケッチを描くのが難しい…。

2回目2024年9月18日

まだ全体に張られた層にはいたっていません。今回は3~5層目までを剥離しました。3名の方が参加されました。5層目からはほぼ完全なかたちの借用証文が!

3回目:2024年10月15日

今回は6層目から13層目まで剥離しました。糊がさほど強くなく、特に霧吹きで湿らさずともペリペリとはがすことができたところもありました。もっと手早くスケッチがとれれば良いのですが、まだまだ熟練が必要そうです。14層目に新田の絵図とおぼしきものがでてきたので、次回以降剥がし取るのが楽しみです。4名の方が参加されました。

4回目:2024年11月5日

今回は14層目から20層目の途中まで剥がし取りました。前回ご紹介した絵図は15層目とみなして剥がし取りました。倉敷のもののようです。なぜ岡山の民家の下張りから現れたのか…。ふすまの原型がなくなり、だいぶ終わりがみえてきた、というところでしょうか。4名の方が参加されました。

5回目:2024年12月11日

今回は21層目から22層目までを剥がし取りました。糊がきつい部分が多かったのですが、明治初期の入会に関するものと思われる文書が比較的きれいな状態で確認できました。1名の方が参加されました。本日で今年の作業は終了です!ありがとうございました。

6回目:2025年1月29日

前回に引き続き、23層目・24層目と剥がしたところで、全面に1枚の新聞紙が貼られた層にたどり着きました。これを上から剥がすことが難しそうだったので、ここでうらがえして作業を進めることにしました。裏返したところを「裏0層」として表面の薄く貼られた白紙を取り、そこで現れた和本の貼り継がれた層を「裏1層」として剥離を進めました(※正しい進め方ではないと思います)。4名の方が参加されました。2・3月はお休みして4月に再開したいと思います。

7回目:2025年5月28日

前回から時間があいてしまいました。「裏1層」につづき、「裏2層」、「裏3層」を行っています。今回は、「尋常小学第四学年書牘文例」という明治期の手紙の文例を示した教科書が貼られていましたが、全面に糊どめされていて、慎重に作業を進めています。裏3層の6点を剥がしとることができれば、あとは新聞紙だけとなりそうなのですが…次こそ剥がしとりがおわれば、というところです。2名の方が参加されました。ありがとうございました。

※国立教育政策研究所教育図書館に教科書の画像が掲載されていました(OPAC)

岡山県立記録資料館の活動参加者募集のお知らせ

岡山県立記録資料館からのお知らせです。館内で取り組まれている活動に参加してみませんか?

(1)ボランティア募集

現在、古文書グループ・写真グループ・保存グループという3つのボランティアのグループがあるそうです。4月上旬に来年度のボランティアとして活動を希望される方への説明会が行われるとのことです。

(2)古文書解読同好会

こちらは、書簡班・武家班・江戸班の3つの班が活動中で、随時会員を募集しているとのことです。説明会が4月中旬から下旬にかけて行われるとのことです。

詳しくは、チラシまたは館のウェブサイトをご覧下さい。

ニュースレター第10号を発行しました

しばらく更新が滞ってしまい、申し訳ありませんでした。

さて、会では9月末にニュースレター第10号を発行いたしました。8月に開催した活動報告会の様子をお知らせしています。どうぞご覧ください。

活動報告(2023年3月~2023年8月)

2023年活動報告会特集

村上裕康(元NHKディレクター)「地域の歴史と向き合い続けて」

松岡弘之(岡山史料ネット)「コメント」

内山和有(岡山大学MC)「参加記」「歴史との様々な関わり方~元ディレクター・村上裕康さんのお話しを聞いて~」

活動拠点の移転について

バックナンバーはこちらからご覧いただけます。

総会・活動報告会を開催しました

8月5日(土)午後に岡山県立美術館を会場に、総会・活動報告会を開催しました。

総会では、2022年度の活動内容が報告され、2023年度の活動方針などが確認されました。

総会に続いて開催された活動報告会では、村上裕康さん(岡山空襲展示室)から「地域の歴史を掘り起こす―ひと・まち・たてもの―」と題して、NHKのディレクターとして映像や証言などの地域の歴史に関わる企画に携わるなかで考えられたことや、現在取り組んでいる放送局を始め近代建築の問題などについてお話いただきました。地域でさまざまな活動を行われる方が参加くださり、質疑や意見交換を行いました。参加者は25名でした。